世界に最も浸透している書体のひとつであるだろう、「Helvetica」の新作が2019年の4月にMonotype社からリリースされた。

TOYOTA、Jeep、BMW、アメリカン航空、MUJI、evian…

簡素で落ち着いたフェイスのHelveticaは多くの企業のロゴに採用されており、誕生から60年以上経った今も多くのデザイナーに愛用されている。

しかし、デジタルが普及するにつれ、Helveticaを採用していた企業が別の書体でデザインの刷新を図る事例をよく耳にするようになってきた。

例えば、Googleは2011年にHelveticaの使用をやめ、独自のフォント「Roboto」を導入しはじめたし、Helveticaといえばと言われたAppleも「San Francisco」に2015年から鞍替えをしている。IBM(IBM Plex)も同様だ。

その背景としては、巨額のライセンス料(IBMはライセンス供与に毎年100万ドル以上のコストがかかっていたと明かしている)に加えディスプレイにおける可読性の低さが挙げられるだろう。

Helveticaの誕生、そしてデジタルによって暴かれた弱点

スイスのハース鋳造所が1957年に発表したHelveticaは、マックス・ミーディンガーとエドゥアルト・ホフマンによって作られた。

徐々に世界的に知られるようになり、人気が高まったことで、サイズやウェイトが追加されていった。しかしファミリー内で細部が微妙に異なるなど、一貫性にかけており、結果として欠陥を目立たせることになってしまった。

こうした問題を解決するのに加え、きたるべきコンピューター時代に備え、ドイツのLinotype社が1982年に発表したのが「Neue Helvetica」である。

しかし、1982年には想定できないほど、今日の技術の進歩した。

Neue Helveticaはインターネットでの使用を想定されておらず、オリジナルを単純に拡大縮小することで大小のサイズをつくりだしていたため、字の大きさに合わせて字形の微調整を行うといったことはできなかった。コンピュータの画面でみると、カンマやピリオドのバランスが悪く、潰れて読めなくなってしまう記号すら存在していたのである。

そして、Helvetica now 登場

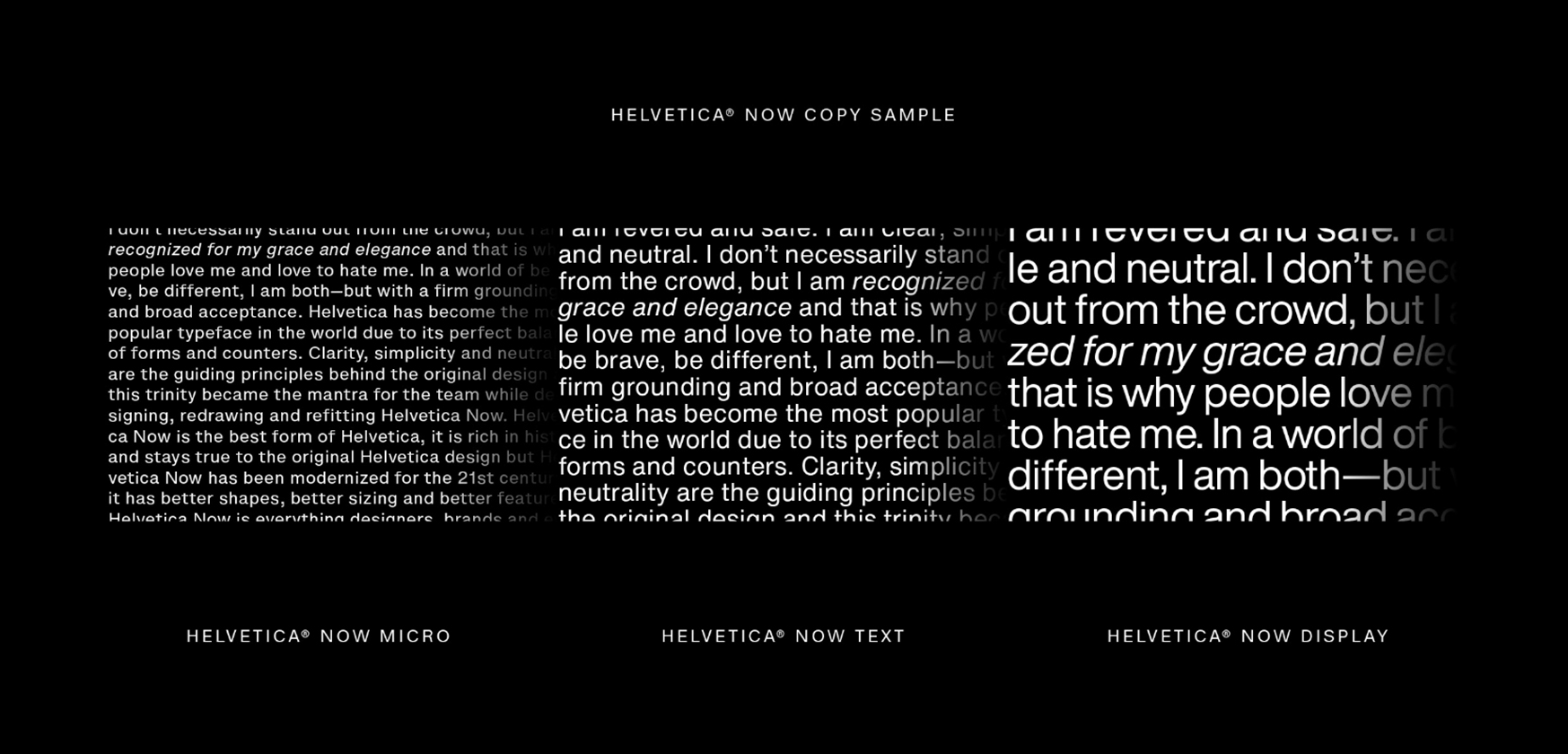

今回発表された「Helvetica now 」の改良ポイントは使用環境に合わせて「Micro」「Text」「Display」の3種類が用意された。キーワードは視認性だろう。

Microは4〜7ptでも読みやすいように線の間の空間を大きくとり、カーニングも広めだ。(Apple Watchなどのデバイスを想定しているのだろう)

Displayは逆に14pt以上での使用を想定しており、textは幅広く使えるようにデザインされた。

他にも、小文字の「a」には異体字も採用したり、オリジナルのHelveticaの特徴だった大文字の「R」の直線に近いはらいを復活させるなども行っている。

Helveticaは水のようだ

Helveticaは今後もあらゆるシーンで使われるだろう。そんな普遍的な美しさをHelveticaはもっている。

しかし、それと同時にHelvetica nowも広く普及するだろう。高解像度に耐え、小さなデバイスでも読みやすいこの書体はライフスタイルのデジタル化に伴って、もしかしたら最も身近な水のような書体になるかもしれない。